徳利の基本を知る:一合と二合の違いとは

合(ごう)とは?日本酒の伝統的な容量単位

四季折々の行事や日常に根ざした日本酒文化では、「合(ごう)」という容量単位が伝統的に使われてきました。以下では、その定義や背景、そして量の違いについて詳しく解説します。

一合は何ml?基準と背景

一合とは180mlを示す日本の伝統的な容量単位です。これは江戸時代に確立された度量衡制度に基づいており、米や酒などの基準として広く普及しました。現在でも日本酒の提供量の基本単位として使われており、コンビニなどで販売される紙パックの日本酒もこの規格に準拠しています。一般家庭での晩酌や居酒屋での注文など、幅広い場面で一合という単位が目安となっているのが特徴です。

二合の量と一合との比較

二合は一合の2倍、すなわち360mlを意味します。一合と比較すると量が増えるため、複数人でシェアする場面や、ゆったりと酒を楽しみたい時に適しています。ただし、徳利自体のサイズも大きくなるため、温度管理や注ぎやすさに影響が出ることもあります。飲みすぎを防ぐ観点では、一合徳利の方が量のコントロールがしやすいという利点もあります。

合の単位が生まれた歴史的背景

合という単位は、古代中国から伝わった度量衡を基に日本独自の体系として整備されたものです。奈良時代以降に国家が定めた制度により、酒・米・しょうゆなど生活に密接した物資の基準として利用されるようになりました。江戸時代には「一升=十合」という体系が庶民に浸透し、現在もその名残が続いています。日本酒においても、合という単位は伝統と実用性を兼ね備えた重要な基準です。

一合徳利と二合徳利の物理的な違い

一合徳利と二合徳利には、容量以外にもサイズや重量、使われる場面などの違いがあります。以下では物理的な違いに注目して比較していきます。

実容量と表記容量が異なる理由

市販されている徳利の中には、一合と表記されていても実際の容量が130ml程度しか入らないものもあります。これは日本酒を注ぐ際にあふれないよう余裕を持たせて設計されているためです。また、酒の温度管理や持ちやすさも考慮されているため、満量ではない設計が一般的です。このため、見た目と容量表示の違いに戸惑う方も少なくありませんが、合理的な理由に基づいた工夫と言えます。

見た目・サイズ・重さの比較

一合徳利は小ぶりで手に取りやすく、軽量なのが特徴です。一方、二合徳利は背が高く直径も広くなる傾向があり、重量も増します。見た目の違いは明確で、飲み手の人数やシーンによって選び分けることが重要です。また、温燗などの温度管理においても、サイズの違いが熱の伝わり方や保温時間に影響するため、使用する状況を想定した選び方が求められます。

店舗や家庭での使われ方の違い

一合徳利は、家庭の晩酌や一人飲みに最適で、量の調整がしやすい利点があります。対して二合徳利は、複数人での食事や宴席での提供に多く使われ、注ぎ足す手間が減るというメリットがあります。飲食店では、お客様の滞在時間や人数に応じて徳利のサイズを使い分けることが一般的です。家庭と業務用ではニーズが異なるため、用途に合わせたサイズ選びが重要です。

徳利の「一合」「二合」表示と実際の中身

表記と実際の内容量に差がある徳利には、使いやすさや演出効果などの理由があります。ここではその理由やメリットを詳しく見ていきましょう。

なぜ徳利には満量が入らないのか

徳利が満量で設計されていない理由には、注ぎやすさと安全性が挙げられます。酒をこぼさずに注ぐためには、容器にある程度の余白が必要です。特に熱燗の場合は中身が膨張する可能性もあるため、空間を設けることは必須となります。また、飲み手の手の大きさや持ちやすさも考慮されており、持ちやすいサイズ感で設計されていることが多いのです。見た目以上に実用性が重視されています。

一合徳利に130mlしか入らないケース

一合徳利の中には、実際に計量すると130ml程度しか入らないものが存在します。これは、満量で設計されると酒があふれてしまう可能性が高くなるため、あえて容量を抑えて作られているためです。また、徳利自体のデザイン性や使い勝手を考慮した設計になっていることも多く、飲む際の適量感を大切にする日本酒文化ならではの工夫と言えるでしょう。

利便性と注ぎやすさを重視した設計意図

徳利の設計は、単なる酒器としての役割だけでなく、使用時の利便性や演出効果にも配慮されています。たとえば、丸みを帯びた底部は持ちやすく、少量でも注ぎやすくなる形状です。また、細口の注ぎ口は酒の流れを調整しやすくし、飲み手にとって快適な使用感を提供します。これらはすべて、実用性と美意識の融合から生まれた日本独自のデザイン哲学に基づいています。

用途や場面で選ぶ徳利の使い分け

シーン別に最適な徳利のサイズ

一合徳利は晩酌や一人飲みに最適で、少量ずつ楽しむことで風味をじっくり味わえます。接待や会食では、二合徳利が複数人への提供に適しています。温度や提供タイミングも考慮し、用途に合ったサイズを選ぶことがポイントです。

晩酌や一人飲みにおすすめの一合徳利

一合徳利(約180ml)は、1人での晩酌にぴったりのサイズです。少量ずつ飲めるため、お酒の風味や温度の変化を楽しみながらゆっくりと味わうことができます。また、飲み過ぎを防ぎやすく、健康管理の観点からもおすすめです。好みの酒器と組み合わせることで、見た目も味わいもより豊かになります。

食事会や接待に適した二合徳利

二合徳利(約360ml)は、2人以上でのお酒の席に適しています。飲み手が複数いる場面では、何度も注ぎ直す手間を省け、スムーズな会話と食事の進行をサポートします。特にビジネス接待や親しい友人との食事会では、適度な量を共有しやすい二合徳利が便利で、場の雰囲気を壊さずに日本酒を楽しむことができます。

温度管理と量のバランスを考慮した選び方

徳利のサイズは温度管理にも影響します。熱燗を長時間楽しみたい場合は、容量の大きい徳利だと冷めやすいため、少量ずつ温められる小さめのサイズが適しています。反対に常温や冷酒では、ある程度の量を一度に注げる中サイズの徳利が便利です。温度変化と量のバランスを考慮することで、より最適な飲酒体験が得られます。

徳利を使った日本酒の楽しみ方

徳利は温度や容量により日本酒の印象を左右します。燗酒向け、冷酒向けといった違いを理解し、徳利の特徴を活かした楽しみ方を選びましょう。

熱燗・ぬる燗に向く徳利の容量とは

熱燗やぬる燗を楽しむ場合、一般的には一合徳利が適しています。量が少ないため、温めた酒が冷めにくく、適温を保ったまま飲みきることができます。また、酒を注ぐたびに湯煎する手間を軽減できるのも利点です。温度を一定に保つためには、注ぐ量と飲む速度のバランスを見ながら、一合サイズを選ぶと快適に楽しめます。

冷酒向きと常温向きのサイズの違い

冷酒を楽しむには、冷たさを保つ小ぶりな徳利が適しており、ガラス製などが人気です。常温で飲む場合は、温度が大きく変化しない中サイズの徳利が便利です。容量が多すぎると温度が上がりすぎて味が損なわれるため、用途に応じて適正なサイズを選ぶことが、日本酒の美味しさを引き出すポイントになります。

徳利+おちょこのペアリングで味わいアップ

徳利とおちょこをセットで使うことで、日本酒の楽しみが広がります。徳利のサイズや素材に合わせて、おちょこの容量や形状を選ぶと、香りや口当たりが変化し、飲みやすさが向上します。たとえば、熱燗には厚みのあるおちょこ、冷酒には薄手のガラス製など、ペアリングの工夫次第で同じ酒でも違った印象を楽しめます。

一合・二合徳利に合う酒器の組み合わせ

徳利と相性の良いおちょこや盃を選ぶことで、見た目の統一感や飲みやすさが向上します。素材やデザインの組み合わせにも注目です。

おちょこの容量と徳利サイズの相性

徳利とおちょこの容量のバランスは、飲み心地に直結します。一合徳利には小ぶりのおちょこが、二合徳利には中サイズのおちょこが適しています。注ぎやすさや受け取りやすさを考慮した組み合わせにすることで、酒席の流れもスムーズになります。特に家庭や料亭では、サイズ感の合った酒器の選択がもてなしの印象を左右します。

材質(陶器・磁器・ガラス)ごとの印象

酒器の材質によって、口当たりや酒の印象が大きく異なります。陶器は温かみがあり燗酒に、磁器はなめらかで繊細な酒に、ガラスは清涼感を出したい冷酒に適しています。徳利とおちょこを同素材で揃えることで、統一感が生まれ、飲む際の感覚も整います。場の雰囲気や季節に合わせて素材を選ぶのがポイントです。

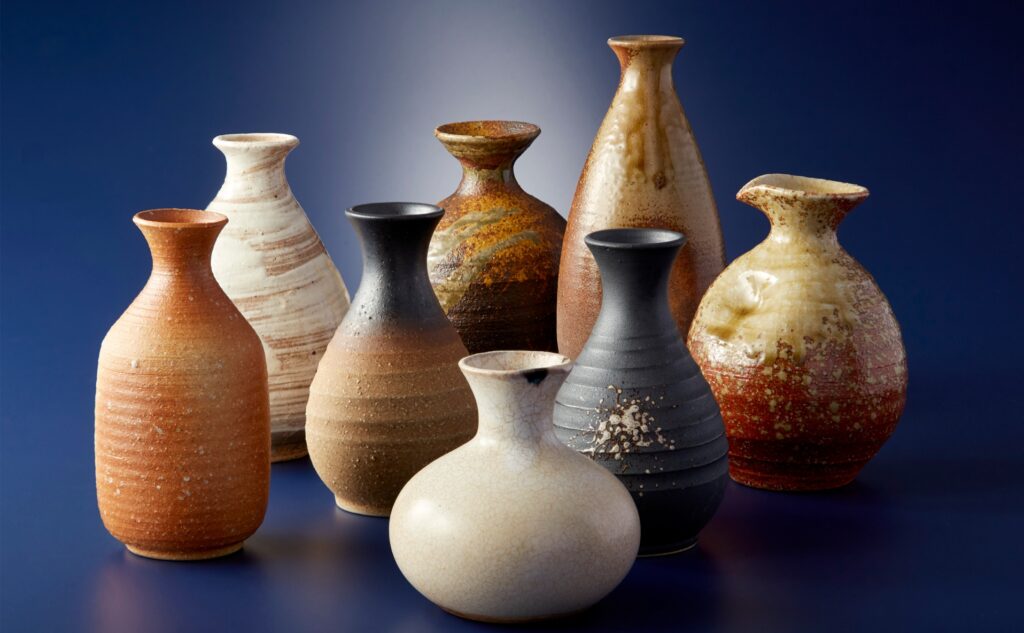

和モダンや伝統スタイルに合わせる器選び

徳利とおちょこのデザインは、和モダンや伝統スタイルといった食卓の雰囲気にも影響します。シンプルで洗練されたデザインは現代の食卓に、伝統的な絵付けの器は格式ある席にぴったりです。シーンに合わせて器を選ぶことで、日本酒の魅力がより引き立ち、もてなしの印象も向上します。器選びは酒の味を演出する重要な要素です。

徳利の選び方と保管・お手入れのポイント

素材による徳利の違いと選び方

陶器・磁器・錫・ガラスの特徴

徳利の素材には主に陶器、磁器、錫、ガラスなどがあり、それぞれに独自の魅力があります。陶器は土の温もりが感じられ、保温性に優れる点が特徴です。磁器は滑らかな質感と華やかな絵付けが楽しめ、視覚的にも楽しめます。錫製の徳利は抗菌性と独特の重厚感があり、酒の雑味を抑える効果もあるとされています。ガラス製は冷酒に適しており、涼やかな印象を与えます。素材によって使用感が大きく異なるため、目的や好みに応じた選択が重要です。

保温性・口当たりへの影響

徳利の素材は、保温性や口当たりに大きく影響します。たとえば陶器は厚みがあるため、温かい日本酒を適温に保ちやすく、口当たりにも柔らかさがあります。一方、ガラスや磁器は熱伝導が高いため冷酒向きであり、口当たりもシャープになります。錫製は熱伝導性が高いものの、口当たりはまろやかで、冷温どちらにも適しています。飲む酒の温度や好みに応じて素材を選ぶことで、日本酒の味わいが一層引き立ちます。

日常使いと贈答用で選ぶポイント

日常使いの徳利は、扱いやすく丈夫な素材、シンプルなデザインが望まれます。食洗機対応や洗いやすい形状もポイントです。一方で贈答用には見た目の華やかさや高級感が重視され、漆仕上げや名入れ、桐箱入りなどの付加価値が喜ばれます。贈る相手の趣味や好み、使用シーンに合わせた徳利を選ぶことで、実用性と気持ちの両方を伝えられる贈り物になります。

素材の違いを知れば、用途や贈答に最適な徳利選びが可能になります。それぞれの特徴を活かした選択が、日本酒体験を豊かにします。

徳利の保管・管理のコツ

季節ごとの取り扱いと注意点

徳利は季節によって取り扱いに注意が必要です。夏場は湿度が高いため、カビの発生を防ぐためにも完全に乾燥させてから収納しましょう。冬場は寒暖差によるひび割れのリスクがあるため、急激な温度変化を避けることが重要です。また、使用後すぐの高温洗浄は避け、自然冷却してから洗うと劣化を防げます。素材によっても注意点が異なるため、説明書きやメーカーの指示を確認しましょう。

長く使うための洗浄と乾燥の工夫

徳利を長く使うためには、正しい洗浄と乾燥が不可欠です。使用後はすぐにぬるま湯で丁寧にすすぎ、柔らかいスポンジで内側まできれいに洗います。洗剤の使用は素材に応じて使い分け、陶器や錫は洗剤を控えると風合いを損ないません。洗浄後はしっかりと水気を切り、風通しの良い場所で自然乾燥させることで、カビや臭い移りを防げます。日頃の手入れが美しさと耐久性の鍵となります。

臭い移り・ひび割れを防ぐ保管方法

徳利の保管で重要なのは、湿気と匂い移りの対策です。収納前にはしっかりと乾燥させることが前提で、新聞紙などで包むと湿気を吸収しやすくなります。また、食品と同じ場所に保管するのは避け、通気性の良い専用スペースを確保しましょう。陶器や磁器は湿度の影響を受けやすいため、乾燥剤を併用するとさらに効果的です。ひび割れを防ぐためには、高温多湿や直射日光を避けた保管が望まれます。

適切な保管と洗浄を心がけることで、徳利を長く清潔に使用できます。季節ごとの工夫が耐久性の向上に繋がります。

より楽しくなる徳利の活用アイデア

名入れ徳利やオリジナル徳利の魅力

名入れやオリジナルデザインの徳利は、特別感を演出する酒器として人気です。贈り物や記念品としても重宝され、名前やメッセージを刻むことで、世界に一つだけの品になります。近年ではオンラインで簡単にオーダーできるショップも増え、選びやすくなっています。自宅用としても自分だけのこだわりを形にでき、日常の晩酌がより豊かな時間になるでしょう。

行事やプレゼントに使えるギフト徳利

徳利は季節の行事や祝い事に最適なギフトアイテムです。お正月、結婚式、長寿祝いなど、様々なシーンで「縁起物」として贈る文化があります。桐箱入りや名入れ、ペアセットなど高級感のある仕様は贈答用として重宝されます。贈る相手の好みや使用頻度に応じたデザイン選びも重要です。日本酒とセットにして贈ると、より実用的で喜ばれるギフトになります。

酒器を通じて広がる日本酒文化とのふれあい

徳利を使うことで、単なる食事の時間が文化的な体験に変わります。酒器には地域や職人の技術が詰まっており、使用するたびにその背景に思いを馳せることができます。地酒と地元の徳利を合わせると、より深く日本酒文化に触れることができます。日常使いから特別な日まで、徳利を通じて日本酒を味わう喜びが広がるのです。