アンケート対象

今回は「日本酒好きな方」にアンケートをご回答いただきました。

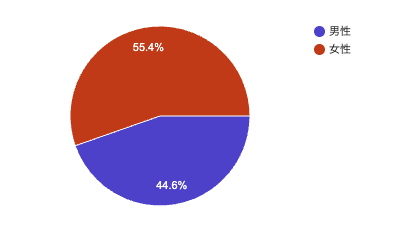

男女比率

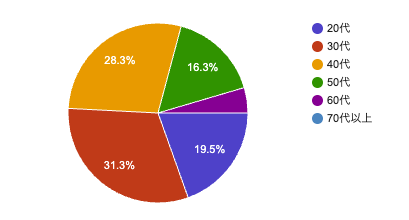

年代比率

半数以上が飲用経験あり!宮城の日本酒は「知られて」「飲まれて」いる

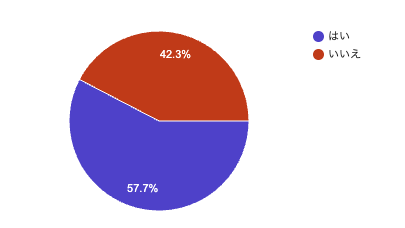

Q1. 宮城県の日本酒を飲んだことがありますか?

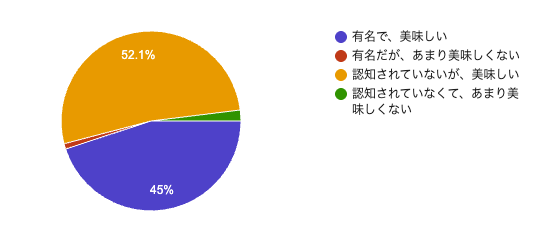

Q2. あなたの宮城県の日本酒のイメージついて最も当てはまるものを選択してください。

飲んだことがある人は57.7%、高い接触率

「飲んだことがある」人は3人に2人近く

今回のアンケートでは、宮城県の日本酒を「飲んだことがある」と回答した人が全体の57.7%にのぼりました。これは実に、3人に2人近くがすでに宮城の酒に触れているということ。地方の地酒としては、かなりの“浸透度”といえるのではないでしょうか。

「東北の酒といえば?」という問いに対して、宮城の名前がすっと出てくる方も少なくないはず。知らず知らずのうちに、あなたもどこかで味わっているかもしれません。

「知らない」けれど興味を持つ層も一定数存在

一方で、「まだ飲んだことがない」と回答した人も42.3%。つまり、約4割の人が“未体験ゾーン”にいます。けれど、注目すべきはこのアンケートの前提。「日本酒が好きな人」たちが対象です。

飲んだことはないけれど、日本酒は好き。その層にとって、宮城の酒は「気になるけどまだ出会えていない存在」なのかもしれません。まさに、これから“掘り出される地酒”としての期待感が膨らみます。

「飲んだことがない」人も4割超、今後の接点づくりに期待

この「4割超の未飲用層」は、裏を返せば大きな伸びしろです。旅行先で出会う、贈り物でもらう、ふるさと納税の返礼品にする…。きっかけさえあれば、十分に宮城の酒ファンになり得る人たちです。

「知っている人には好かれている」──そう言える宮城の日本酒。あとは“出会い方”の工夫次第なのかもしれません。

「有名で美味しい」より多い!? 宮城の日本酒は“知られていないけど美味しい”という声が多数

全体で最多は「認知されていないが美味しい」(52.1%)

「有名で美味しい」は45%、2番目の支持

イメージに関する設問では、最多となったのが「認知されていないが、美味しい」という回答で52.1%。なんと過半数の人が「名前は知られていなくても味は良い」と感じているのです。

続いて多かったのが「有名で、美味しい」で45%。ブランド力のある銘柄も評価されている一方で、それ以上に“無名だけど美味しい”という印象が強いという結果には、驚いた方もいるかもしれません。

マイナス評価はわずか3%、全体に好意的

全体のうち、「有名だがあまり美味しくない」「認知されていなくて、あまり美味しくない」といったネガティブな回答を選んだ人は、合わせてわずか2.9%しかいませんでした。

これは非常にポジティブな傾向です。名前を知っていても知らなくても、“味”への信頼が高いという宮城の日本酒の特徴が見えてきます。

知名度よりも“味”が評価されている傾向

全体を見渡すと、「名前の知名度」よりも「味の良さ」に重きを置いている回答が多いことが分かります。「ラベルを見て買う」より「飲んで美味しかったから覚えた」という体験型の評価が主流かもしれません。

宮城の日本酒には、“知られざる名酒”が数多く存在しているといっても過言ではないでしょう。

男性は「無名だが美味しい」が6割、味重視の傾向?

男性の60%が「無名だが美味しい」と回答

男性回答者(137名)に限って見ると、「認知されていないが、美味しい」と答えた人は60%。全体よりもさらに高い割合で、知名度に左右されず、味を重視していることがうかがえます。

「名前は聞いたことないけど、飲んだらうまかった」。そんなリアルな体験が、この評価につながっているのかもしれません。

「有名で美味しい」は35%、ブランドより体験重視か

「有名で、美味しい」と答えた男性は35%。他県の有名銘柄と比べて、宮城の酒は“有名”というより“実力派”として記憶に残っているのかもしれません。

これは、口コミや飲み会、旅行などを通じて出会った“隠れた名酒”に対する評価が反映されている可能性もあります。

男性にとって“隠れた名酒”が魅力の一つ?

「自分だけが知っている美味しい酒」──それは、誰にとっても少し特別な存在です。特に男性にとって、そうした“掘り出し物感”や“ツウっぽさ”が、宮城の日本酒の魅力を引き立てているのかもしれません。

女性は「有名で美味しい」派が過半数、イメージの良さが際立つ

女性の53%が「有名で美味しい」と回答

女性回答者(170名)のうち、最も多かったのが「有名で、美味しい」という回答で53%。これは全体平均よりも高く、宮城の日本酒が持つブランドイメージが女性の間でしっかり根付いていることが分かります。

銘柄名や地域ブランドを重視する傾向が、ここに表れているといえるでしょう。

「無名でも美味しい」も46%、味への評価は高い

同時に、「認知されていないが、美味しい」という回答も46%と高く、女性の間でも“味の良さ”はしっかり評価されていることが伝わってきます。

つまり女性は、「有名でも美味しいし、無名でも美味しい」と、ブランドと中身の両方に対して柔軟な受け止め方をしているのかもしれません。

否定的回答はわずか1%、ブランドイメージの強さが背景か

女性回答者で「美味しくない」と答えた人は、わずか1%。これは非常に低い数字であり、宮城の日本酒が女性にも好意的に受け止められていることが分かります。

パッケージデザインや名前の印象など、“第一印象”の良さが、ブランド全体の評価にも影響していると考えられます。

知られていないが美味しい——宮城の日本酒が持つ“可能性”

高評価なのに“認知されていない”酒が多いという現実

「無名だが美味しい」が最多という意外な結果

アンケートで最も多く選ばれた選択肢は、「認知されていないが、美味しい」でした。

これは正直、意外な結果かもしれません。多くの人は「美味しい=有名」「知られている=評価されている」と思いがちですが、宮城の日本酒に限ってはそうではないようです。

名前を知られていなくても、「これはうまい!」と感じる。そんな“発見の喜び”が、宮城の酒には詰まっているのかもしれません。

知る人ぞ知る魅力が多く眠っている?

この結果から見えてくるのは、まだまだ“表に出ていない魅力的な酒”が宮城には数多く存在しているということ。

有名な銘柄だけでなく、小さな蔵元が丁寧に醸した一本が、ひっそりとファンの心をつかんでいる。そんな風景が目に浮かびます。

まさに「知る人ぞ知る」存在——それは同時に、これからもっと多くの人に知られるべき可能性を秘めているとも言えるでしょう。

「地元で飲んだ」「もらった酒がうまかった」などの背景が想定される

「無名だけど美味しい」と感じる背景には、旅先や帰省先での偶然の出会いや、知人からもらった一本との思いがけない感動体験などがあるのではないでしょうか。

「たまたま飲んでみたら美味しかった」という体験こそが、ブランドではなく“味そのもの”の力を証明しているのかもしれません。

「飲んだことがない」4割にどう届けるかがカギ

42.3%が未体験、関心層を取り込める余地

今回の調査では、42.3%の人が「宮城県の日本酒を飲んだことがない」と回答しました。

とはいえ、回答者はみな“日本酒好き”。まだ出会っていないだけで、もし手に取る機会があれば、その美味しさに気づいてくれる可能性は十分にあります。

これは「まだ飲まれていない層=未開拓のファン層」とも言えるのではないでしょうか。

飲用経験の有無とイメージの関係は今後の調査課題

本調査では「イメージ」と「飲用経験」の関連性までは分析されていませんが、今後の調査ではそこを深掘りしてみると面白いかもしれません。

飲んだ人ほど評価が高いのか? それとも、名前だけでポジティブな印象を持っている人が多いのか?

データが揃えば、「どう届けると飲みたくなるのか」というヒントも見えてくるはずです。

「知ってもらえば飲まれる」可能性がデータに表れている

今回の結果から、宮城の日本酒は「味の評価は高いが、まだ知られていないものが多い」という構図が見えてきました。

つまり、「知られさえすれば、飲まれる」——そんなポテンシャルを秘めていると言ってよいでしょう。

これは、蔵元や地域にとって、希望が持てる数字ともいえるのではないでしょうか。

事実から見える“宮城の日本酒らしさ”

「美味しい」という印象が圧倒的に多い

いずれの回答パターンにおいても、「美味しい」という評価が圧倒的でした。

ネガティブな意見はごくわずかで、多くの人がポジティブな印象を抱いていることがはっきりと表れています。

これは、地酒としての個性や、東北の気候風土に育まれた味の深みが、多くの人に届いている証拠とも言えるでしょう。

「有名・無名」を問わず評価される酒が多い

「有名で美味しい」と「無名だが美味しい」、どちらの評価も高いというのは、実は珍しいことかもしれません。

つまり宮城の日本酒は、知名度に左右されず、実際に飲んだ人が純粋に「うまい」と感じている。そんな酒が多いということです。

名前ではなく“中身”で勝負している。そんな職人気質な蔵が多いのかもしれませんね。

ブランドだけに頼らない“中身で勝負”の県

有名銘柄の陰に隠れた地酒にもスポットが当たる宮城県。今回のデータから浮かび上がるのは、まさに“ブランド力”よりも“味の実力”で勝負している姿勢です。

今後、こうした地酒たちがもっと知られ、飲まれ、評価されていけば、宮城の日本酒はますます豊かで多彩な世界を築いていくのではないでしょうか。

宮城県の日本酒で“名前を聞いたことがある”銘柄は?知名度から見る人気の傾向

30%以上の人に認知されていた銘柄(“広く名前が通っている”グループ)

一ノ蔵(いちのくら)

続いて認知度の高かったのが「一ノ蔵」。大手蔵元のひとつで、手に取りやすい流通量と安定した品質から、ファンの多い銘柄です。特に「日本酒に入門したときに飲んだ」という人も多く、初心者から愛飲家まで広く親しまれている様子がうかがえます。

浦霞(うらかすみ)

3割を超える認知を得ていたのが「浦霞」。こちらも全国的に知名度があり、「宮城の酒といえばこれを思い出す」という声も多い定番銘柄です。上品な味わいと、落ち着いた印象のラベルデザインも記憶に残りやすい要因かもしれません。

蔵王(ざおう)

今回の調査で最も多くの人が「聞いたことがある」と答えたのは、宮城を代表する銘柄のひとつ「蔵王」でした。知名度はなんと過半数超え。全国区で見ても高い認知を持つ一本といえるでしょう。名前からも東北らしい冷涼な風土を感じさせ、印象に残りやすい銘柄です。

10〜20%台で名前が挙がった銘柄(“2~3人に1人は知っている”水準)

勝山(かつやま)

認知率2割超の「勝山」は、少し日本酒に詳しい人の中では有名な存在。料理とのペアリングや高級志向で知られ、近年ではレストラン向けにも展開されています。一般にはやや玄人好みの銘柄かもしれませんが、それが逆に“知っているとツウ”な印象を与えます。

10〜20%台で一定の認知を得ていた銘柄(“知っている人は知っている”クラス)

日高見(ひたかみ)

「魚に合う酒」としても知られる日高見は、飲食店で出会ったことがある人も多いかもしれません。今回の調査では、6人に1人以上が「聞いたことがある」と答えており、一定のファン層にしっかり支持されていることがうかがえます。

伯楽星(はくらくせい)

モダンな酒質で注目を集める「伯楽星」も約15%。「究極の食中酒」というキャッチコピーで知られ、近年急速に認知を高めている銘柄です。料理と一緒に楽しむスタイルが好まれる中で、今後さらに認知が広がる可能性も。

乾坤一(けんこんいち)

名前からも歴史や哲学を感じさせる「乾坤一」。飲んだことはなくても、名前を見て記憶に残っているという人もいるかもしれません。知名度としては10%台と控えめですが、その分、飲んだ人の記憶に深く刻まれていそうな銘柄です。

「宮城県の日本酒の銘柄知らない」という回答も一定数(約11.4%)

宮城の日本酒、名前は知らなくても“味”で覚えている人が多い?

今回の調査では、「すべての銘柄を知らない」と答えた人も約11%。日本酒好きの中でも、地名やブランドに詳しくない層が一定数いることがわかります。

しかし興味深いのは、イメージ調査(Q2)では「美味しい」という印象が圧倒的だった点。名前ではなく、“味”の体験から宮城の酒を覚えている人が多いのかもしれません。